“¿Cuántos aficionados a la lectura (no digamos ya un ciudadano tristemente típico de los que únicamente lee la prensa deportiva o las revistas «del corazón») son capaces de mencionar hoy en día algún otro libro de Carroll aparte de las dos «Alicias»? Muy pocos. Y de esos pocos, la gran mayoría nombraría su otra obra magna, el extenso poema precursor de la literatura del absurdo La caza del snark. No obstante, como en el caso de todos los autores referidos, y de cualquier otro escritor que merezca ser calificado como tal, la producción de Carroll fue muchísimo más abundante.

Podríamos hablar de las decenas de miles de cartas que escribió a lo largo de su vida, muchas de ellas a los cientos de «amiguitas» cuya amistad siempre se esforzó por ganar y cultivar, y que constituían la mayor alegría de su, en ocasiones solitaria, existencia de soltero. (…) una selección de ellas ha merecido publicación en diversas ocasiones. También debemos mencionar sus obras matemáticas, la mayoría de ellas firmadas con su nombre real, Charles Lutwidge Dodgson. (Este siempre deseó mantener separado su alter ego literario de su yo real frente a los desconocidos, pues temía que su faceta de autor de libros infantiles le restara crédito cuando quisiera tratar temas más serios….) Al margen de sus escritos puramente especializados, dirigidos a colegas de profesión y expertos, compuso otros tantos en los que insertaba los problemas matemáticos en relatos o escenas noveladas, mediante los cuales buscaba acercar y popularizar estas materias entre el gran público, mostrar lo divertidas e interesantes que podían llegar a ser si se les daba una presentación lúdica.”

“No obstante, como poeta «puro» o serio, Carroll nunca pasó de la segunda fila. Admirador de Blake, Coleridge, Wordsworth o el «poeta laureado» Tennyson, trató de plasmar sus preocupaciones e inquietudes emocionales y espirituales a la manera de estos, pero nunca logró estar a su altura en este ámbito.”

“Los dos libros de Silvia y Bruno supusieron el mayor fracaso comercial y de crítica de su autor, pero con la perspectiva que dan los más de 100 años transcurridos desde que viesen la luz, resulta posible valorarlos en su contexto social y temporal, y atendiendo a la influencia que tendrían en escritores posteriores.

Silvia y Bruno y La conclusión de Silvia y Bruno fueron publicados en 1889 y 1893 respectivamente, y se gestaron durante más de 20 años partiendo de un relato breve escrito en 1867 para la revista Aunt Judy’s Magazine, «La venganza de Bruno», en el que el autor conoce a un par de hadas (los hermanos que posteriormente cederían sus nombres para el título de los libros) mientras da un paseo por un bosque en un día muy caluroso.”

“Curiosamente, según cuenta el ilustrador de La caza del snark, Henry Holiday, en su

artículo «The Snark’s Significance» [La relevancia del snark], el famoso poema iba en un principio a figurar en Silvia y Bruno, [perfeito paralelo com Jabberwocky] pero la extensión que finalmente alcanzó la composición hizo cambiar de idea a Carroll y que este lo publicase de manera independiente.”

“«¡Usted me crea una serie de problemas adicionales al ignorar tanto el texto! He tenido que reescribir varios pasajes, para que esté de acuerdo con la ilustración…», decía Carroll en una de sus cartas.”

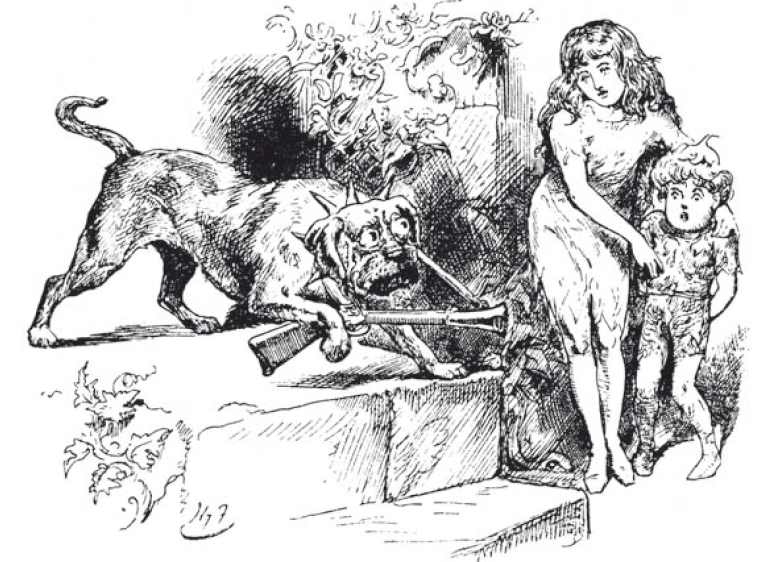

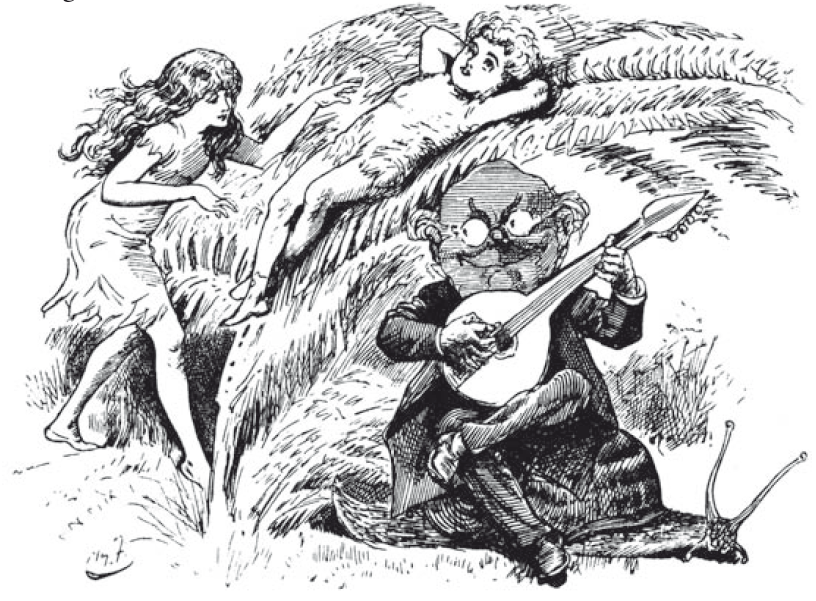

“De hecho, la imagen de la pequeña Silvia fue una de las cuestiones que más preocupó a Carroll, y que motivó las primeras discusiones. Harry Furniss, en su autobiografía Confessions of a caricaturist [Confesiones de un caricaturista], publicada en 1902, afirmaba haber recibido por carta instrucciones como estas por parte del escritor:

[Silvia y Bruno] no son hadas a lo largo de todo el libro, sino niños. Todas estas condiciones hacen que su vestimenta constituya hasta cierto punto un rompecabezas. No deben tener alas; eso está claro. Y ha de tratarse de ropa completamente normal para la vida londinense. Debería ser lo más extravagante posible, al límite de lo que se considera presentable en sociedad. Tal vez las amistades pudieran decir: «¡Qué ropa más rara llevan estos niños!», pero no deberían poder afirmar: «¡No son humanos!»…”

“Ojalá me atreviera a prescindir de toda ropa: los niños desnudos resultan tan perfectamente puros y adorables, pero la Sra. Grundy(*) se pondría furiosa; no es una opción. Entonces la pregunta es: ¿qué cantidad mínima de ropa le satisfaría? (…) Detesto de un modo tan absoluto esa moda monstruosa de los tacones altos (y, de hecho, he planeado atacarla en este mismo libro), que me resultaría seguramente imposible permitir que mi dulce y pequeña heroína fuera víctima de ella.”

(*) Personaje de ficción de la obra Speed the plough («Ara más rápido», 1798) del dramaturgo inglés Thomas Morton (1764-1838), que desde su aparición pasó al imaginario colectivo anglosajón como encarnación del decoro.

¿Podría eliminar esas hombreras de sus mangas? ¿Por qué deberíamos observar deferencia alguna a una moda espantosa que quedará extinta de aquí a un año? Después de la fealdad sin parangón de la «crinolina», pienso que esas mangas de hombros altos son la peor cosa inventada para las damas en nuestra época. ¡Imagínese lo horrorizadas que estarían si una de sus hijas tuviera realmente esa forma!” “también creo que podríamos arriesgarnos a hacer su vestido de hada transparente. ¿No le parece que podríamos enfrentarnos a la Sra. Grundy hasta ese punto?”

“Cada una de sus dos partes se abre con un poema acróstico dedicado a una de sus amiguitas; en el tono nostálgico y sombrío de ambos se puede percibir nítidamente el pesar que le produce al escritor verse viejo y solitario, abandonado una y otra vez por sus amiguitas a medida que estas crecían y se casaban, frustrados ya sin solución los anhelos de un lejano en el tiempo ‘mediodía de ensueño’”

“El primero de los poemas está dedicado a Isa Bowman, quien fuera una de las amiguitas favoritas de Carroll de cualquier época. La conoció en 1886 durante los ensayos del primer musical que se hizo de Alicia en el País de las Maravillas, obra en la que tenía un pequeño papel. Por aquel entonces ella contaba 12 años, y era la mayor de varias hermanas actrices. Carroll quedó muy impresionado por la niña, pero no comenzó a entablar amistad con ella, llevarla de excursión y recibirla como invitada hasta septiembre de 1887. Durante los 8 años siguientes mantuvieron una estrecha relación, por carta y en diversas y frecuentes visitas. Gracias a su intermediación, Isa logró el papel protagonista en la primera reposición del musical de Alicia en 1888, y el escritor consiguió del mismo modo muchos otros trabajos para ella y sus hermanas. Su feliz amistad terminó en 1895 cuando Isa le anunció sus planes de boda, a lo cual él respondió de manera ofendida y agresiva, destrozando unas rosas que la joven, ya veinteañera, llevaba en el cinturón. Aunque Carroll se disculparía enseguida, no tardarían en romper el contacto. El poema que le dedicó en Silvia y Bruno es un doble acróstico: su nombre puede formarse uniendo la primera letra de cada uno de sus nueve versos, agrupados en tercetos monorrimos, o las tres primeras letras de cada uno de estos últimos; una muestra más del desbordante ingenio creativo del autor.”

“El segundo poema, el que introduce La conclusión de Silvia y Bruno, es asimismo un acróstico, aunque mucho más sutil: uniendo la tercera letra de cada verso se forma el nombre de Enid Stevens, a la que conoció en 1891 en la casa familiar de esta en Oxford. Enid era la «bella hermana» de 8 años de una de sus alumnas de lógica en la Oxford High School, también amiguita suya. Cohen [mau biógrafo] nos cuenta en su biografía de Carroll: «Su amistad con Enid se fue afianzando poco a poco. La ‘pidió prestada’ a menudo, la llevó a pasear, imprimió tarjetas de visita para ella, la recibió en sus habitaciones, sola o con su madre, para tomar el té, y consiguió que Gertrude Thomson pintase un retrato de ella, que colgó encima de la repisa de su chimenea». Carroll dedicó mucho tiempo y esfuerzo a su amistad con la pequeña Enid, y esta siempre recordó con alegría los años que compartieron entre juegos, meriendas y excursiones. Fue una de sus últimas amiguitas: durante los años finales de vida, invirtió cada vez más tiempo en trabajar y menos en sus relaciones sociales, obsesionado con escribir antes de morir una lista de trabajos que tenía en mente (algunos de los cuales menciona en el prefacio de Silvia y Bruno).”

“uno de los poemas, la divertida y descabellada «Canción del jardinero», se extiende a lo largo de todo el libro (con 8 estrofas en el primer volumen, y una última en el segundo). Los críticos coinciden en señalar que esta es posiblemente la composición más conseguida de la obra.”

“Hablemos ahora del argumento y los personajes: Silvia y Bruno son una pareja de jóvenes hermanos, de unos 10 y 5 años aproximadamente, hijos del rector o gobernante de Exotilandia, un país fantástico habitado por duendes y vecino de Hadalandia, el país de las hadas, cuyos soberanos son los Titania y Oberón shakespearianos (el propio Bruno, que junto con su hermana experimentará una transformación en hada durante el relato, posee una personalidad traviesa y bulliciosa muy similar a la del Puck de El sueño de una noche de verano).”

“el subrector ha urdido una conspiración con el lord canciller para sustituir a su hermano como dirigente vitalicio de Exotilandia aprovechando una ausencia de éste en un viaje al extranjero. Mediante argucias consiguen que el rector firme antes de partir un edicto que nombra a Sibimet emperador de Exotilandia, consiguiendo así su propósito.”

“La trama de los pequeños Silvia y Bruno se entrelaza desde el principio con otra que se desarrolla de manera paralela en el mundo real del autor, la Inglaterra del siglo XIX, al cual pertenece el propio narrador de la historia, un anciano heptagenario que, salvo por la diferencia de edad, podría ser perfectamente el propio Carroll.”

“Por esta razón, una primera lectura de la obra suele resultar muy confusa, dado que la narración salta frecuentemente de Exotilandia a Inglaterra sin previo aviso –muchas veces en un simple cambio de párrafo, o incluso dentro de uno– con las entradas y salidas en trance del narrador. La historia comienza, por ejemplo, en mitad de una frase y sin poner en situación al lector, lo cual resulta tremendamente desconcertante: el narrador acaba de experimentar bruscamente su primer «viaje astral» a Exotilandia y está observando lo que allí sucede sin que nadie repare en su presencia. Pero no es hasta el segundo capítulo cuando averiguamos que en realidad se encuentra en el interior de un vagón de tren camino a Elveston. Dada la naturaleza «narcoléptica» del narrador, capaz de quedarse «dormido» (esto es, de entrar en trance) en mitad de cualquier conversación, el lector se verá acompañándolo en sus constantes escapadas extracorporales a Exotilandia a lo largo de buena parte del relato, mas debido a la brusquedad de dichas excursiones a veces se sentirá un tanto desubicado.”

“Aparte de estos claros paralelismos entre los personajes de uno y otro mundo, sus propios nombres remiten al mundo campestre en que viven duendes y hadas: Silvia, para empezar, significa «habitante del bosque» en su latín originario; el apellido de lady Muriel, Orme, es «olmo» en francés; el de Arthur, Forester, deriva claramente del inglés forest («bosque»); y el de Eric Lindon se parece sospechosamente al también inglés linden («tilo»). El pueblo de pescadores en el que se desarrolla la trama amorosa de Muriel, Eric y Arthur se llama además Elveston, que suena curiosamente parecido a elves-town, «pueblo de los elfos».”

“La lengua de trapo de Bruno puede llegar a resultar cargante (¡díganselo a este traductor!), y el exceso de almíbar hace desear en algunos momentos que aparezca en escena la Reina de Corazones gritando «¡que les corten la cabeza!» para ponerle un poco de emoción al asunto.”

“Silvia y Bruno, además, constituye la obra de Carroll que mejor nos permite conocer a la persona, Charles L. Dodgson, que hay detrás de la máscara del pseudónimo: sus preocupaciones, anhelos, frustraciones y debilidades. Este libro no es seguramente el más idóneo para alguien que nunca haya pisado el País de las Maravillas, o viajado a bordo del barco que persigue al snark, pero para los que ya se hallan irremediablemente fascinados por ese mundo fantástico y desean conocer en lo más íntimo a su creador (llevándose de propina una buena ración de su genio), Silvia y Bruno es una obra imprescindible.”

“Las composiciones originales de Carroll son siempre muy musicales, con una métrica estricta y una rima muy marcada precisamente a tal objeto.”

BLUNO OU BDUNO: “Por último, quisiera explicar brevemente cómo he decidido adaptar el lenguaje infantil de Bruno, cuyas características en inglés no pueden trasladarse directamente a nuestro idioma. En líneas generales, se expresa como una persona adulta, pero he adjudicado a su forma de hablar una serie de particularidades que espero transmitan la sensación de que se trata de un niño de unos cuatro o cinco años: primero, un defecto de rotacismo (dificultad para pronunciar el fonema /r/ –la «r fuerte»–, el cual sustituye continuamente por los fonemas /d/ o /ſ/ –la «r suave»–), muy habitual en los niños que están aprendiendo a hablar; segundo, una tendencia a regularizar formas verbales irregulares y a inventar palabras extrapolando ciertas reglas lingüísticas generales, como las que rigen la formación de los distintos grados del adjetivo, incurriendo en ocasiones en sobrecorrección; tercero, simplificación de grupos consonánticos complejos; y cuarto, desórdenes y otros errores de pronunciación en palabras largas, complicadas o poco comunes. Para facilitar la comprensión de la manera de expresarse del personaje, he señalado en cursiva todas las palabras «alteradas» según el criterio anterior, [mas não tive a paciência de replicá-lo aquí; conquanto é bem óbvio quando acontece!] de manera que el lector pueda localizarlas e interpretarlas con facilidad. Soy consciente de que esto quizá dé gráficamente una impresión de recargamiento al texto, pero he querido destacar la claridad del diálogo por encima de consideraciones estéticas.”

Axel Alonso Valle

* * *

“Encorvados con amarga aflicción

o divertidos por alguna escena,

revoloteamos de sol a sol.

La jornada bebemos con sed fiera

y, desde su mediodía de ensueño,

ignoramos el fin que nos espera.”

“Y así fue que al final me vi en posesión de una indigesta ensalada de papeles –si el lector tiene la bondad de disculpar el doble sentido– que solamente necesitaba un hilvanado, sobre el hilo conductor de una historia ordenada, para constituir el libro que esperaba escribir. ¡Solamente! La tarea, al principio, parecía completamente irrealizable, y me dio una idea, mucho más clara de lo que nunca había tenido, del significado de la palabra «caos»; y creo que debieron de transcurrir 10 años, o más, antes de que lograra organizar lo suficiente dichos retazos como para ver a qué tipo de historia apuntaban, ya que esta tenía que surgir de los episodios, y no al revés. § No cuento todo esto por un ánimo egotista, sino porque creo de veras que algunos de mis lectores estarán interesados en estos detalles de la «génesis» de un libro, cuestión que, una vez finalizada, parece tan simple y directa que podrían suponer que fue escrito de corrido, página a página, como uno escribiría una carta, comenzando por el principio y terminando por el final.”

“No sé si Alicia en el País de las Maravillas era una historia original –yo, al menos, no fui un imitador consciente al escribirla–, mas lo que sí sé es que, desde su publicación, han aparecido alrededor de una docena de libros de cuentos similares, cortados exactamente por el mismo patrón. El camino que yo exploré de forma tímida –creyendo ser «el primero que se había adentrado en ese océano silente»– es ahora una calzada más que transitada: hace tiempo que todas las flores de sus márgenes fueron pisoteadas hasta enterrarlas en el polvo; y estaría exponiéndome al desastre si hiciera una nueva tentativa en ese estilo.”

“En primer lugar, una Biblia para niños. Esta obra tendría como única base verdaderamente fundamental pasajes y dibujos cuidadosamente escogidos, apropiados para la lectura de un niño. Un principio de selección, que yo adoptaría, sería que la religión se presentara al niño como una revelación de amor, sin que exista necesidad de angustiar y confundir su mente juvenil con la historia del crimen y el castigo. (Sobre dicho principio omitiría, por ejemplo, la historia del Diluvio Universal.)” “El libro debería poseer un tamaño manejable, una cubierta bastante vistosa, un tipo de letra claro y legible y, sobre todo, ¡gran cantidad de dibujos, dibujos y más dibujos!” Por crer que este livro é para adultos… talvez eu seja um adulto que conseguiu ainda conservar ser criança (o mais difícil dos milagres).

“Los pensamientos más tristes de todos deben de haber pertenecido a aquellos que imaginaban realmente una existencia de ultratumba, pero una mucho más terrible que la aniquilación: una existencia como espectros vaporosos, intangibles, prácticamente invisibles, errantes, durante interminables eras, en un mundo de sombras, sin nada que hacer, nada por lo que tener esperanza, ¡nada que amar!¹ En mitad de los alegres versos de Horacio, ese genial bon vivant, destaca una pavorosa palabra cuya tristeza absoluta le llega a uno al corazón. Es la palabra exilium en el famoso pasaje:

[¹ Não compreendeu o helenismo!]

Omnes eodem cogimur, omnium

Versatur urna serius ocius

Sors exitura et nos in aeternum

Exilium impositura cymbae.”

“Y muchos en estos días, me temo, aun cuando creen en una existencia tras la muerte mucho más real que la que Horacio jamás soñó, la ven pese a todo como una especie de «exilio» de todos los placeres de la vida, por lo que adoptan la teoría de Horacio, y dicen: «comamos y bebamos, pues mañana moriremos».

Asistimos a espectáculos, como el teatro –y digo «asistimos» porque yo también voy a representaciones, siempre que tengo oportunidad de ver una realmente buena–, y mantenemos alejado, si nos es posible, el pensamiento de que quizá no regresemos vivos. ¿Pero cómo sabe usted –querido amigo, cuya paciencia le ha ayudado a soportar este prolijo prefacio– que no será quizá su suerte, cuando la dicha se halle en su punto más álgido, experimentar la afilada punzada, o el mortífero desvanecimiento, que anuncia la crisis final; ver, con vago asombro, a amigos que se inclinan con inquietud sobre usted; escuchar sus susurros cargados de preocupación; tal vez formular usted mismo, con labios temblorosos, la pregunta: «¿Es grave?», y que le digan: «Sí, el fin está cerca» (y ¡oh, qué distinta parecerá la vida cuando se pronuncien esas palabras!)?; ¿cómo sabe usted, digo, que todo eso no le sucederá acaso esta misma noche?”

“¡Mañana, y mañana, y mañana!”

“Si la idea de una muerte súbita se le presenta, a usted, como algo especialmente aterrador al imaginar que le sucediera en un teatro, entonces no le quepa la menor duda de que este último es pernicioso para usted, por muy inofensivo que pueda ser para otros, y que está corriendo un peligro mortal al ir. Tenga la certeza de que la regla más segura es que no deberíamos atrevernos a vivir en ningún sitio en que no nos atrevamos a morir.” Não morrer na CAPES.

“Pero no puedo sino contemplar con profundo asombro y pesar al cazador que, de manera completamente cómoda y segura, puede hallar placer en algo que supone, para una criatura indefensa, un terror extremo y una muerte agónica; más profundo aún, si el cazador es alguien que ha jurado predicar a los hombres la Religión del Amor universal; y más profundo que nada, si resulta ser uno de esos seres «sensibles y delicados», cuyo mismo nombre sirve como símbolo del Amor –«tu amor hacia mí fue maravilloso, superior al de las mujeres»–, ¡y cuya misión en este mundo es sin duda ayudar y consolar a todos los afligidos!

¡Adiós, adiós, invitado!

Mas escucha mis palabras:

plegarias eleva a Dios

quien a hombre y bestia ama.

Más se elevan si se ama

al ratón como al león,

pues nuestro Dios bienamado

ama toda la creación(*).

(*) Los versos pertenecen al final de The rime of the ancient mariner”

* * *

“algunos vociferaban «¡Pan!» y otros «¡Impuestos!», mas nadie parecía saber

qué era lo que querían en realidad.”

“Nunca antes había oído tal clamor… ¡y a esta hora de la mañana, además! ¡Y tan unánime! ¿No le parece algo realmente sorprendente?

Yo apunté, de manera discreta, que mi impresión era que pedían distintas cosas, pero el canciller no escuchó ni por un segundo mi sugerencia.”

“¿Es que no puedes mantenerlos juntos? El rector llegará enseguida. ¡Dales la señal para que comiencen la marcha! –Se suponía obviamente que yo no debía oír todo aquello, pero apenas pude evitarlo, teniendo en cuenta que mi barbilla se hallaba prácticamente sobre el hombro del canciller.”

“¡Hurra! ¡Abajo! ¡La! ¡Consti! ¡Tución! ¡Menos! ¡Pan! ¡Más! ¡Impuestos!”

—¡Buenos días! –saludó el muchachito, dirigiéndose, de un modo más o menos general, al canciller y los camareros–. ¿Sabéis dónde está Silvia? ¡La estoy buscando!

—¡Está con el rector, según creo, æ’l! –contestó el canciller con una profunda reverencia. [earl?]

—¿Ha venido también el otdo pdofesod? –preguntó Bruno con voz temerosa.

—Sí, llegaron juntos. El otro profesor es… bueno, es posible que él no os caiga tan bien. Es algo más «soñador», ¿sabéis?

—Ojalá Silvia fuera algo más soñadora –comentó Bruno.

—¿A qué te refieres, Bruno? –dijo Silvia.

—Dice que no puede, ¿sabes? Pero yo cdeo que no es que no pueda, es que no quiere.

—¡Que no puede soñar! –repitió el perplejo rector.

—Eso dice –insistió Bruno–. Cuando le digo: «¡Dejemos ya las leciones!», ella dice: «Oh, ¡eso ni soñadlo!».

—Siempre quiere dejar las lecciones –explicó Silvia– a los 5 minutos de haber empezado.

—¡Cinco minutos de lecciones al día! –dijo el rector–. ¡A ese ritmo no aprenderás mucho, jovencito!

—Eso es justo lo que dice Silvia –replicó Bruno–. Dice que no quiero apdended mis leciones. Y yo le digo, una y otda vez, que no puedo hacedlo. ¿Y qué cdees que dice ella? Dice: «No es que no puedas, ¡es que no quieres!».

—Vayamos a ver al profesor –dijo el rector, evitando sabiamente continuar con la discusión. Los niños se bajaron de sus rodillas, cada uno de ellos agarró una mano, y el feliz trío echó a andar hacia la biblioteca, conmigo detrás. Para entonces, yo había llegado ya a la conclusión de que nadie (a excepción, durante unos breves momentos, del lord canciller) era capaz en absoluto de verme.

—¿Y qué le pasa? –preguntó Silvia, caminando de manera un poco más tranquila de lo normal, con idea de servir de ejemplo a Bruno, el cual no paraba de brincar al otro lado.

—Lo que le pasaba, aunque espero que ya esté recuperado, era lumbago, reumatismo y esa clase de cosas. Ha estado tratándose a sí mismo, ¿sabéis?: es un doctor muy sabio. De hecho, ha inventado 3 nuevas enfermedades, ¡además de una nueva forma de romperse la clavícula!

“Un hombre regordete y de aspecto jovial, ataviado con una toga floreada y con un libro de gran tamaño debajo de cada brazo, entró con paso presto por el extremo contrario de la sala, y empezó a cruzarla en línea recta sin reparar en los niños.

—Estoy buscando el tercer volumen –dijo–. ¿Por un casual no lo habrá visto?”

—¡Es a mis hijos a quienes no está viendo usted, profesor! –exclamó el rector, agarrándolo por los hombros y dándole la vuelta para que los mirara.

El profesor se carcajeó con fuerza: después los observó atentamente a través de sus grandes anteojos, durante unos instantes, sin decir nada.

Finalmente, se dirigió a Bruno:

—Espero que hayas pasado una buena noche, hijo.

Bruno puso cara de desconcierto.

—He pasado la misma noche que usted –contestó–. ¡Sólo ha habido una desde ayed!

—¿Son pupilos de alguien? –preguntó.

—No, no lo somos –saltó Bruno, el cual creía estar perfectamente capacitado para responder aquella pregunta él mismo.

El profesor meneó la cabeza apenado.

—¿Ni siquiera a media jornada?

—¿Pod qué íbamos a sedlo a media jodnada? –repuso Bruno–. ¡No somos ojos!

—Ah, ¿y en qué dirección? –contestó el rector, añadiendo hacia los niños–: Tampoco es que me importe. Lo que pasa es que él cree que afecta al tiempo. Es un hombre maravillosamente listo, ¿sabéis? A veces dice cosas que sólo es capaz de entender el otro profesor. ¡Y a veces dice cosas que nadie es capaz de entender! ¿Cuál es la dirección, profesor? ¿Arriba o abajo?

—¡Ninguna de las dos! –dijo el profesor, dando una suave palmada–. Se está poniendo de lado, si es que puede expresarse así.

—¿Y qué clase de tiempo produce eso? –indagó el rector–. ¡Atended, niños! ¡Vais a oír algo que vale la pena saber!

—Tiempo horizontal –señaló el profesor, y luego salió directo hacia la puerta, de tal modo que a puntísimo estuvo de pasarle por encima a Bruno, el cual logró apartarse de su camino por los pelos.

—¿Verdad que es sabio? –dijo el rector, siguiéndolo con la mirada, una llena de admiración–. Decididamente, ¡su nivel de conocimientos resulta arrollador!

—¿Pero de qué sirve llevar paraguas alrededor de las rodillas?

—Con lluvia normal –admitió el profesor– no servirían de mucho. Pero si alguna vez lloviera en horizontal, no tendrían precio, ¿sabéis?… ¡sencillamente no tendrían precio!

“Y esta es, por supuesto, la escena inicial del primer volumen. Ella es la heroína. Y yo soy uno de esos personajes secundarios que únicamente hacen acto de presencia cuando el desarrollo de su destino lo requiere, y cuya última aparición se da en el exterior de la iglesia, ¡mientras esperan para felicitar a la feliz pareja!.”

“«¡… no podía presentárseme mejor ocasión para un experimento telepático! Imaginaré su rostro y luego compararé el retrato con el original»

Al principio, ningún resultado coronó mis esfuerzos, aunque «dividí mi ágil mente» por aquí y por allá, de un modo que estaba seguro habría hecho a Eneas ponerse verde de envidia: pero el óvalo vislumbrado seguía tan provocadoramente vacío como siempre; una simple elipse, como de algún diagrama matemático, sin ni siquiera los focos a los que podría habérseles asignado los papeles de nariz y boca.”

“Con cada una de aquellas visiones fugaces, el rostro parecía tornarse más infantil e inocente y, cuando por fin logré eliminar por completo el velo con mi mente, se trataba, inconfundiblemente, ¡de la preciosa cara de la pequeña Silvia!

«¡De modo que, o bien he estado soñando con Silvia –me dije– y esta es la realidad, o he estado realmente con ella, y esto es un sueño! ¡Me pregunto si no será la propia vida un sueño!»”

«¡Oh, la noche del viernes! ¡Cuán lejos queda aún!»

«Es un hombre demasiado sensible –pensé– para haberse vuelto un fatalista. ¿Mas qué otra cosa puede querer decir con eso?»

—¿Crees en el destino?

La hermosa desconocida giró la cabeza enseguida ante la súbita pregunta.

—¡No, no creo! –dijo sonriendo–. ¿Y usted?

—¡No… no era mi intención hacerle esa pregunta! –tartamudeé, sorprendido por haber iniciado una conversación de un modo tan poco convencional.

La sonrisa de la dama mudó en risa: no una de burla, sino la risa de una niña feliz que se siente totalmente cómoda.

—¿Ah, no? –dijo–. ¿Entonces ha sido un caso de lo que ustedes los médicos llaman «cerebración inconsciente»?

—No soy médico –repuse–. ¿Acaso lo parezco? ¿O qué le hace pensar eso?

Ella señaló el libro que yo había estado leyendo, el cual descansaba de tal modo que su título, Enfermedades cardiacas, quedaba claramente a la vista.

“¡Existe tanta ciencia escrita que nadie ha leído jamás; y hay tanta ciencia pensada que aún no ha sido escrita! Mas, si se refiere a toda la raza humana, entonces pienso que ganan las mentes: todo lo registrado en los libros debe haber estado antes en la mente de alguien, ya sabe.”

—¡Me temo que algunos libros quedarían reducidos a papel en blanco! –observó.

—Así es. La mayoría de las bibliotecas se verían terriblemente menguadas en volumen. ¡Pero considere tan sólo lo que ganarían en calidad!

* * *

“Uggug, cielo, ¡ven y siéntate conmigo!”

“¡El golfo siempre se las arregla para tirar su café!”

“milady era la esposa del subrector (…) Uggug (un niño gordo y feísimo, aproximadamente de la misma edad que Silvia, con la expresión de un cerdo campeón de un concurso de peso) era el hijo de ambos. Silvia y Bruno, junto con el lord canciller, completaban un grupo de 7 personas.”

“Se trata, de hecho, de un problema muy simple de hidrodinámica. (Lo cual quiere decir una combinación de agua y fuerzas.) Si consideramos una piscina, y un hombre de gran fuerza (como es mi caso) que se dispone a zambullirse en ella, tenemos un ejemplo perfecto de esta ciencia. He de admitir –continuó el profesor, en tono más bajo y con la mirada gacha– que necesitamos un hombre de fuerza excepcional. Debe ser capaz de elevarse desde el suelo de un salto hasta aproximadamente el doble de su propia altura, girando en el aire a medida que asciende, para así caer de cabeza.”

“Supongamos –prosiguió, doblando su servilleta en un elegante festón– que esto representa lo que quizá sea la gran necesidad de nuestra era: la Piscina Portátil del Turista Activo. Uno puede referirse a ella de manera abreviada, si lo desea –añadió mirando al canciller–, mediante la sigla PPTA.”

—Una gran ventaja de esta piscina –retomó el profesor su explicación– es que requiere solamente unos 2 litros de agua…

—¡Yo no llamaría a eso piscina –observó su subexcelencia– a menos que su Turista Activo se sumerja por completo!

“Y en ese instante la sala se vio invadida por un clamor áspero y confuso, en el que las únicas palabras audibles eran: «¡Menos… pan! ¡Más… impuestos!». El anciano estalló en carcajadas.” “Y esta vez las palabras se oyeron con absoluta claridad, y con la precisión del tictac de un reloj: «¡Más… pan! ¡Menos… impuestos!».”

— …Pero ¿qué quieren decir con «menos impuestos»? ¿Cómo pueden bajar más? ¡Abolí el último de ellos hace un mes!

—¡Ha sido restablecido, æ’l, y por propia orden de su æ’l! –dicho lo cual, presentó otros edictos para que los examinara.

—¡Todo está resuelto! –anunció el rector, sin perder el tiempo en preliminares–. La subrectoría ha sido suprimida, y mi hermano designado para actuar como vicerrector siempre que me halle ausente. De modo que, como voy a estar de viaje en el extranjero durante una temporada, asumirá sus nuevas funciones de inmediato.

“Milady sonrió en aprobación de la opinión de su esposo, y continuó:

—¿Soy entonces yo obicerrectora?

—Si decides emplear ese título… –asintió el rector–, pero el tratamiento apropiado será «excelencia». Y confío en que «sus excelencias» respetarán el acuerdo que he preparado. La disposición que más me preocupa es la siguiente –desenrolló un pergamino de gran tamaño y leyó en voz alta–: «Ítem: que trataremos con amabilidad a los pobres». El canciller lo redactó por mí –añadió, mirando al alto funcionario–. Supongo que la palabra «ítem» tiene un profundo

significado legal, ¿no?”

—¿No habría que leerlo antes en alto? –inquirió milady.

—¡No hace falta, no hace falta! –exclamaron al mismo tiempo el subrector y el canciller, con febril entusiasmo.

—En absoluto –convino el rector en tono suave–. Tu esposo y yo lo hemos revisado juntos. Establece que él ejercerá la total autoridad de rector, y que podrá disponer de la renta anual adscrita al cargo, hasta mi regreso o, de no producirse, hasta que Bruno alcance la mayoría de edad; y que entonces deberá ceder, a Bruno o a mí según sea el caso, la rectoría, la renta no gastada y el contenido del Tesoro, el cual ha de conservarse, intacto, bajo su cuidado.

—Las despedidas, mejores cuanto más cortas –dijo el rector–. Todo está listo para mi viaje. Mis hijos están esperando abajo para decirme adiós. –Besó de forma solemne a milady, estrechó las manos de su hermano y del canciller, y se fue de la sala.

Los 3 aguardaron en silencio hasta que el sonido de unas ruedas anunció que el rector se encontraba ya lo suficientemente lejos; entonces, para mi sorpresa, empezaron a carcajearse de manera incontrolable.

—¡Qué gran ardid, oh, qué gran ardid! –exclamó el canciller. Tras lo cual el vicerrector y él unieron sus manos y se pusieron a dar grandes brincos por la sala. Milady era demasiado digna para brincar, pero emitió una risa parecida al relincho de un caballo, y agitó su pañuelo sobre su cabeza: estaba claro para su muy limitado entendimiento que se había hecho algo muy inteligente, pero aún no sabía el qué.

“Este es el que leyó pero no firmó, ¡y este el que firmó pero no leyó! Ya has visto que estaba todo tapado, salvo el espacio donde había que firmar…”

“…«Ítem: que ejercerá la autoridad de rector, en ausencia de este». ¡Oh!, eso ha sido cambiado a «que será gobernador vitalicio absoluto, con el título de emperador, si es elegido por el pueblo para tal cargo». ¿¡Qué!? ¿Eres emperador, cielo?”

—Aún no, querida –contestó el vicerrector–. Por el momento, no basta con enseñar este papel. Todo a su debido tiempo.”

—«Ítem: que trataremos con amabilidad a los pobres». ¡Eso se ha omitido por completo!

—¡Pues claro! –dijo su esposo–. ¡No vamos a preocuparnos por los miserables!

—Estupendo –contestó milady, con gran énfasis, y retomó de nuevo la lectura–: «Ítem: que el contenido del Tesoro sea conservado intacto». ¡Caramba, eso se ha cambiado a «estará a la absoluta disposición del vicerrector»! ¡Oh, Sibi, qué truco más astuto! ¡Sólo imagínatelo: todas las joyas! ¿Puedo ir a ponérmelas directamente?

—Esto… todavía no, amorcito –repuso de manera incómoda su esposo–. Entiende que la opinión pública aún no está del todo lista para ello. Debemos ir con tiento. Por supuesto tendremos el carruaje para nosotros de inmediato. Y yo tomaré el título de emperador tan pronto como podamos celebrar elecciones. Pero será difícil que toleren que usemos las joyas mientras sepan que el rector sigue vivo. Debemos extender el rumor de que ha muerto. Una pequeña conspiración…

—¡Una conspiración! –gritó contentísima la dama, dando palmas–. ¡Qué sorpresa, me encantan las conspiraciones! ¡Con lo interesantes que son!

“¡Comed, y no lloréis! –fueron sus escuetas y sencillas órdenes, y los pobres niños se sentaron uno junto al otro, pero no parecían tener ganas de comer.”

—¡Aquí tienes agua, bébetela! –bramó Uggug, vertiendo una jarra de agua sobre la cabeza del viejo.

—¡Bien hecho, hijo! –gritó el vicerrector–. ¡Así es como hay que tratar a esa gente, para que aprenda!

—¡Qué niño más listo! –convino la vicerrectora–. ¿Verdad que es muy alegre?

—¡Que lo muelan a palos! –voceó el vicerrector, mientras el viejo pordiosero sacudía el agua de su capa raída y volvía a levantar la vista en actitud sumisa.

—Por cierto, el viejo acuerdo decía algo sobre que Bruno heredaría la rectoría –recordó milady–. ¿Cómo queda eso en el nuevo? El canciller soltó una risita.

—Exactamente igual, palabra por palabra –dijo–, con una salvedad, milady. En vez de «Bruno», me he tomado la libertad de poner… –bajó la voz hasta un susurro– ¡de poner «Uggug», ya sabe!

—¡Uggug, cómo no! –exclamé, en un arranque de indignación que no pude seguir conteniendo. Pronunciar incluso aquella única palabra me resultó un esfuerzo titánico; mas, una vez proferido aquel grito, todo esfuerzo cesó de inmediato: la escena entera desapareció barrida por una ráfaga de viento y me vi incorporado en mi asiento, con la mirada fija en la joven dama del rincón opuesto del vagón, la cual se había levantado el velo del rostro, y me observaba con una expresión de divertida sorpresa.

—Si hubiera tenido una novela de terror en las manos –continuó ella–, algo sobre fantasmas o dinamita, o asesinatos a medianoche, resultaría comprensible: esas historias no valen el chelín que cuestan a menos que le causen a uno pesadillas.

“aparentaba ser, prácticamente, una chiquilla: imaginé que apenas habría cumplido los 20 años (…) «No obstante –cavilé–, en otros 10 años, Silvia tendrá su aspecto, y hablará como ella.»”

“…Los fantasmas de tren corrientes… quiero decir, los fantasmas de la literatura de trenes corriente, son algo lamentable. Me siento inclinada a decir, con Alexander Selkirk(*): «¡Su mansedumbre resulta pasmosa!». Y nunca llevan a cabo ningún asesinato a medianoche. ¡No podrían «revolcarse en sangre» para salvar sus vidas!

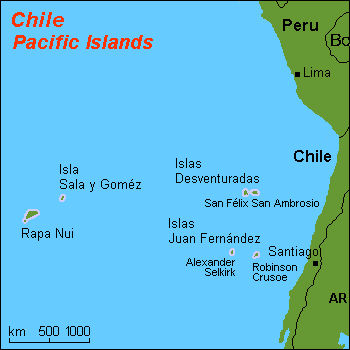

(*) Marinero escocés (1676-1721) famoso por haber vivido solo durante 4 años y 4 meses (de 1704 a 1709) en una isla entonces deshabitada del archipiélago de Juan Férnandez, en Chile. Se cree que Daniel Defoe se inspiró en parte en su historia para la creación de su novela Robinson Crusoe. El verso mencionado por la dama no es en realidad de Selkirk, sino del poeta inglés William Cowper (1731-1800), autor de The solitude of Alexander Selkirk («La soledad de Alexander Selkirk»), obra también inspirada en las experiencias del marinero. [N. del T.]

—«Revolcarse en sangre» es una frase muy expresiva, ciertamente. Me pregunto si es aplicable a cualquier fluido.

—Creo que no –contestó enseguida la dama, como si ya hubiera reflexionado sobre ello, hacía largo tiempo–. Ha de ser algo espeso. Por ejemplo, podría revolcarse en salsa de pan. Esta, al ser blanca, resultaría más apropiada para un fantasma, ¡suponiendo que quisiera revolcarse!”

«¡Ser un septuagenario, calvo y con anteojos tiene sus ventajas después de todo! –me dije–. En vez de un joven tímido y una doncella, intercambiando monosílabos con voz entrecortada entre terribles silencios, nos encontramos aquí con un anciano y una chiquilla, totalmente a sus anchas, ¡charlando como si se conociesen desde hace años!»

—¿Cree usted entonces –proseguí en voz alta– que en ocasiones deberíamos pedirle a un fantasma que se sentase? ¿Acaso poseemos autoridad alguna para ello? En Shakespeare, por ejemplo… ahí aparecen muchos… ¿hace Shakespeare alguna vez la acotación: «Cede una silla al fantasma»?

La dama adoptó una expresión intrigada y pensativa durante un instante: luego hizo un ademán de aplauso.

—¡Sí, así es! –gritó–. Le hace decir a Hamlet: «¡Descansa, descansa, espíritu turbado!».”

“calló entre risas argentinas.”

—Shakespeare debió de viajar en tren, aunque fuera únicamente en sueños: «espíritu turbado» es una frase realmente acertada. —«Turbado» en referencia, sin duda –se reincorporó ella a la charla–, a los sensacionales libritos que suelen leerse principalmente en los trenes. El vapor, cuando menos, ¡ha servido para generar un tipo completamente nuevo de literatura inglesa!

—Sin duda –repetí yo–. El verdadero origen de todos nuestros libros de medicina… y de cocina…

—¡No, no! –interrumpió ella de manera jovial–. ¡No hablaba de nuestra literatura! Nosotros somos bastante atípicos. Pero las emocionantes novelitas románticas, en las que el asesinato aparece en la página 15, y la boda en la 40, se deben con seguridad al vapor, ¿no le parece?

—Y cuando viajemos por medio de la electricidad, si me permite desarrollar su teoría, tendremos folletos en vez de libritos, y el asesinato y la boda se producirán en la misma página.

—¡Un desarrollo digno de Darwin! –exclamó la dama con entusiasmo–. Sólo que usted invierte su teoría. En vez de convertir un ratón en un elefante, ¡usted haría lo contrario! –Mas entonces nos metimos en un túnel, y yo me retrepé en mi asiento y cerré los ojos por un momento, tratando de recordar algunos de los incidentes de mi reciente sueño.

“Creyó ver un elefante

que alto un pífano tocaba;

mas luego advirtió que era,

de su esposa, una carta.

Por fin me doy cuenta –dijo–:

¡esta vida es bien amarga!

¡Y menudo personaje disparatado cantaba tales disparates! Parecía tratarse de un jardinero; aunque uno loco, sin duda, por el modo en que blandía su rastrillo; más loco, por cómo, de tanto en tanto, rompía a bailar con frenesí; ¡más loco que nadie, por el alarido con el que profirió los últimos versos de la estrofa!

Hasta cierto punto estaba describiéndose a sí mismo, pues tenía los pies de un elefante: pero el resto de él era piel y hueso; y las briznas de paja suelta que le sobresalían por todas partes parecían indicar que en un principio llevaba esta metida bajo la ropa, y que prácticamente toda ella se le había salido ya.

Silvia y Bruno esperaron pacientemente hasta el final de la primera estrofa. Entonces Silvia se aproximó sola (dado que a Bruno le había entrado una repentina vergüenza) y se presentó tímidamente diciendo:

—Disculpe, ¡me llamo Silvia!

—¿Y quién es esa otra cosa? –preguntó el jardinero.

–¿Qué cosa? –dijo Silvia, girándose–. Oh, ese es Bruno. Es mi hermano.

—¿Era tu hermano ayer? –inquirió el jardinero ansiosamente.

—¡Pues claro! –exclamó Bruno, que se había acercado poquito a poco, y al que no le gustaba nada que se hablara de él sin tomar parte en la conversación.

—¡Ah, bien! –dijo el jardinero con una especie de gruñido–. Aquí las cosas cambian así. ¡Cada vez que miro se ha transformado por fuerza en algo distinto! Pero a pesar de ello, ¡hago mi tarea! Me levanto a las 5 con el canto del gallo…”

“¡Recuerda que pájaro durmiente, tarde hincha el vientre!”

“…A mí no me gustan nada los gusanos. ¡Siempde me quedo en la cama hasta que el gallo se los ha comido todos!

—¡Qué cara tienes para contarme un cuento como ese! –exclamó el jardinero.

A lo cual Bruno contestó sabiamente:

—No hace falta tened cara para contad un cuento: sólo boca.”

“El viejo pordiosero debía de estar muy sordo, ya que hizo caso totalmente omiso a los vehementes gritos de Bruno, y continuó andando con gran esfuerzo y agotamiento, sin detenerse ni un instante hasta que los niños se colocaron delante de él y le ofrecieron el trozo de bizcocho. El pobre chiquillo estaba completamente sofocado, y sólo pudo articular la palabra: «¡Bicicocho!», no con la sombría decisión con la que la había pronunciado su excelencia de forma tan reciente, sino con una encantadora timidez infantil, levantando la vista hacia el rostro del anciano con ojos que amaban «al ratón como al león».

El anciano le quitó el bizcocho de las manos y lo devoró ansiosamente, como habría hecho una hambrienta bestia salvaje, mas no correspondió a su pequeño benefactor con ninguna palabra de agradecimiento; únicamente gruñó: «¡Más, más!», y clavó una mirada feroz en los niños, que se asustaron un poco.

—¡No hay más! –dijo Silvia con lágrimas en los ojos–. Yo me he comido el mío. Fue vergonzoso dejar que lo echaran de ese modo. Lo siento mucho…

No escuché el resto de la frase, pues mis pensamientos habían regresado, con gran sorpresa, a lady Muriel Orme, quien había pronunciado hacía nada aquellas mismas palabras de Silvia; así es, y con la misma voz de esta, ¡y con sus ojos amables y suplicantes!”

“Cuando el arbusto desapareció por completo de nuestra vista, se reveló una escalera de mármol que descendía en la negrura. El anciano abrió la marcha, y nosotros lo seguimos expectantes.” “un extraño resplandor argénteo, que parecía darse en el aire, ya que no había lámparas a la vista, y, cuando por fin llegamos a una zona de suelo llano, la sala en la que nos encontramos estaba iluminada casi como a plena luz del día.”

“En otro lugar, tal vez, me habría maravillado ver frutas y flores creciendo juntas; allí, mi mayor asombro era que jamás había contemplado antes frutas o flores como aquellas. Por encima de ellas, cada muro albergaba una vidriera circular, y rematando todo había una cúpula que parecía estar cubierta por entero de joyas.

Con asombro escasamente menor, me giré hacia un lado y a otro, tratando de averiguar cómo habíamos logrado entrar en la sala, pues no había ninguna puerta y todas las paredes se hallaban cubiertas por las preciosas y tupidas enredaderas.”

—¡Padre, padre! –repitió Bruno, y, mientras los felices niños recibían abrazos y besos, yo no pude hacer otra cosa que frotarme los ojos y decir: «¿Adónde han ido los harapos?», pues el anciano estaba vestido ahora con ropajes reales que centelleaban con joyas y bordados de oro, y llevaba ceñida en torno a la cabeza una corona del mismo metal precioso.

—¿Dónde estamos, padre? –susurró Silvia, abrazando con fuerza el cuello del anciano, y con su mejilla sonrosada apretada afectuosamente contra la de él.

—En Elfolandia, cariño. Es una de las provincias de Hadalandia.

—Pero yo creía que Elfolandia estaba lejísimos de Exotilandia, ¡y hemos recorrido una distancia ridícula!

—Vinisteis por el Camino Real, cielo. Sólo aquellos de sangre real pueden viajar por él, pero tú lo eres desde que me nombraron rey de Elfolandia, lo cual fue hace casi un mes. Enviaron 2 embajadores para asegurarse de que su invitación, para ser su nuevo soberano, me llegara. Uno era un príncipe, de modo que pudo venir por el Camino Real, y hacerlo sin que nadie salvo yo lo viera; el otro era un barón, así que tuvo que viajar por el camino normal, y me imagino que aún no ha llegado.

—¿Entonces cuánto hemos viajado? –inquirió Silvia.

—Sólo unas mil millas, cielo, desde que el jardinero os abrió la puerta.

—¡Mil millas! –repitió Bruno–. ¿Puedo comedme una?

—¿Comerte una milla, pequeño granuja?

—No –corrigió Bruno–. Me defiero a si puedo comedme una de esas fdutas.

“Bruno corrió entusiasmado a la pared y cogió una fruta cuya forma era similar a la de un plátano, pero que tenía el color de una fresa.

Se la comió con una sonrisa de felicidad que fue decayendo gradualmente, hasta convertirse, cuando se la hubo terminado, en un rostro verdaderamente apático.”

—Lo son para vosotros, cariño, porque no pertenecéis a Elfolandia, todavía. Pero para mí son reales.

Bruno puso cara de extrañeza.

“Yo mismo intenté coger unas cuantas, pero era como tratar de asir el aire, así que me rendí al poco tiempo y regresé junto a Silvia.”

“un guardapelo en forma de corazón, tallado aparentemente a partir de una única gema, de un vivo color azul, con una fina cadenita de oro unida a él.”

“Ahora, Silvia, mira esto. –Y le mostró, sobre la palma de su mano, un guardapelo de un intenso color carmesí, con la misma forma que el azul y, como este último, unido a una delicada cadenita de oro.”

—¡Y este también tiene unas palabdas! –señaló Bruno–. Silvia… querá… a… todos.

—Ahora ves la diferencia –dijo el anciano–: colores y palabras diferentes. Escoge uno de ellos, tesoro. Te daré el que más te guste.

—Es muy agradable que te quieran –apuntó–, ¡pero más aún querer a otras personas! ¿Puedo quedarme el rojo, padre?

El anciano no respondió, pero pude ver que sus ojos se llenaban de lágrimas cuando bajó la cabeza y apretó sus labios contra la frente de Silvia en un largo y cariñoso beso.

“Me asaltó nuevamente una sensación de desconcierto respecto a cómo íbamos a lograr regresar –pues daba por sentado que adonde quiera que fueran los niños, yo los acompañaría–, pero por sus mentes no pareció pasar ni la más mínima sombra de duda, mientras abrazaban y besaban a su padre, susurrando, una y otra vez: «¡Adiós, querido padre!». Y entonces, de forma veloz y repentina, la oscuridad de la medianoche pareció caer sobre nosotros, y a través de ella resonó de manera estridente una extraña y alocada canción:

Creyó ver a la repisa

un búfalo encaramado:

mas luego advirtió que era

sobrina de su cuñado.

«¡Si no te largas ya –dijo–

la poli vendrá volando!»”

—¿Quiénes son tus allegados? –preguntó Bruno.

—¡Pues sea quien sea el que ha llegado, por supuesto! –respondió el jardinero–. Ya podéis pasar, si queréis.

—Pequeña, como ves, pero más que suficiente para los dos. Siéntate en el sillón, viejo amigo, ¡y deja que te eche otro vistazo! Pues, ciertamente, ¡sí se te ve un poco abatido! –dijo, y adoptó un solemne aire profesional–. Prescribo ozono, quantum sufficit; disipación social, fiant pilulae quam plurimae(*): ¡tómense, en banquetes, 3 veces al día!

(*) «háganse píldoras en abundancia».

* * *

—¡Pero doctor! –protesté–. ¡La alta sociedad no «recibe» 3 veces al día!

—¡Eso es lo que usted se cree! –contestó alegremente el joven médico–. En casa, tenis sobre hierba, 3 de la tarde. En casa, piscolabis, 5 de la tarde. En casa, música (en Elveston no se invita a cenar), 8 de la tarde. Carruajes a las 10. ¡Ahí lo tiene!

—Sí… la conozco. –Y el serio doctor se ruborizó ligeramente al añadir–: Sí, coincido contigo. Es realmente hermosa.

—¡Casi me enamoro perdidamente de ella! –Proseguí con picardía–. Hablamos…

—¡Cena algo! –Interrumpió Arthur¹ con aire de alivio, cuando la criada entró con la bandeja. Y resistió firmemente todos mis intentos de volver al tema de lady Muriel hasta que la tarde prácticamente se hubo agotado. Entonces, cuando nos hallábamos sentados contemplando el fuego y la conversación derivaba en silencio, realizó una apresurada confesión.

—No tenía intención de contarte nada sobre ella –dijo (sin dar ningún nombre, ¡como si no hubiera más que una «ella» en el mundo!)– hasta que la hubieras visto algo más y te hubieras formado una opinión propia; pero de algún modo me lo sonsacaste. Y no he dicho una palabra de esto a nadie más. ¡Pero a ti sí puedo confiarte un secreto, viejo amigo! ¡Así es! Lo que supongo dijiste en broma, ¡es cierto en mi caso!

—¡No fue nada más que eso, créeme! –dije con sinceridad–. ¡Cielo santo, hombre, si le triplico la edad! Pero si es tu elegida, entonces no me cabe duda de que no hay persona más buena…

—…ni dulce –continuó Arthur–, ni pura, ni abnegada, ni sincera, ni… –y calló bruscamente, como si no pudiera confiar en sí mismo para seguir hablando sobre una cuestión tan sagrada y preciosa.

¹ Curiosamente Arthur & Sylvia são os nomes dos pais do garoto (o terceiro de 5 filhos homens) que inspirou outro ícone das novelas infantis, ao lado das de Carroll: Peter Llewelyn Davies, depois transfigurado por James Barrie em Peter Pan (1904)! Outra coincidência: Peter Davies serviu – e foi condecorado – na I Guerra; já dois filhos de Alice Liddell, a “Alice do mundo real”, foram mortos no confronto – não que filhos de europeus famosos morrendo ou se destacando com bravura numa guerra européia em grande escala fosse uma ‘ocorrência rara’, mas só ao não serem plebeus já se torna algo pitoresco… Curiosamente, enquanto Alice Liddell nunca sofreu por ser protagonista de um livro (e, ademais, suas semelhanças com a heroína ficcional são esparsas), ao contrário, rendendo-lhe fama e dinheiro até o fim dos dias, Peter Davies terminou se suicidando por nunca conseguir se livrar da associação ao “menino que nunca amadurece” (os tablóides ingleses estamparam, no início dos 1960: Morre Peter Pan atropelado por um trem…)! Peter Davies, uma casa editorial, foi fundada por ele.

“Me los imaginé paseando juntos, tranquila y amorosamente, bajo un dosel de árboles, en un precioso jardín de su propiedad, y recibiendo la bienvenida de su fiel jardinero, a su vuelta de alguna breve excursión.

Parecía bastante natural que este último se sintiera desbordado de gozo ante el regreso de un señor y una señora tan encantadores –¡y qué aspecto más extrañamente infantil tenían! Podría haberlos confundido con Silvia y Bruno–; ¡pero menos natural que lo expresara con bailes tan alocados y canciones tan delirantes!

Creyó ver una serpiente

que en griego lo interrogaba;

mas luego advirtió que era

un jueves de otra semana.

«¡Lo que sí lamento –dijo–

es que ahora ya no habla!»

…y menos natural que nada que el vicerrector y milady se encontraran a mi lado, hablando acerca de una carta abierta que el profesor, quien aguardaba en actitud dócil a pocos metros, acababa de entregarle.”

«…y por ello le rogamos gentilmente que acepte la corona, para la cual ha sido elegido de manera unánime por el Consejo de Elfolandia; y que permita que su hijo Bruno (cuya bondad, inteligencia y belleza han llegado a nuestros oídos) sea considerado príncipe heredero»

—¡No seas tonta, y deja de decir sandeces! Nuestra única oportunidad es que no vea a esos 2 mocosos. Si eres capaz de lograrlo, puedes dejarme el resto a mí. Yo le haré creer que Uggug es un dechado de inteligencia y todo eso.

—Está claro que tenemos que cambiarle el nombre por el de Bruno, ¿no? –aventuró milady.

El vicerrector se frotó la barbilla.

—¡Hum! ¡No! –dijo cavilante–. No serviría. El niño es tan rematadamente idiota que jamás aprendería a contestar a él.

—¡Cómo que idiota! –gritó milady–. ¡No es más idiota que yo!

—Tienes razón, querida –contestó en tono sedante el vicerrector–. ¡Desde luego que no!

Milady se quedó contenta.

—Su adiposidad el barón Doppelgeist.

—¿Por qué se presenta con un nombre tan raro? –dijo milady.

—Le fue imposible cambiárselo durante el viaje –respondió mansamente el profesor– porque venía cargado.

—Ve tú a recibirlo –le indicó milady al vicerrector– y yo me ocuparé de los niños.

—Bueno, así es –respondió, agachando modestamente la mirada–. Mis ancestros fueron todos célebres por su genio militar.

Milady sonrió gentilmente.

—Se trata a menudo de algo hereditario –comentó–; igual que el amor por la repostería. [confeitaria]

El barón pareció ofenderse ligeramente, y el vicerrector cambió de tema de manera sutil.

—La cena estará pronto lista –dijo–. ¿Me concede el honor de acompañar a su adiposidad a la habitación de invitados?

—¡Desde luego, desde luego! –asintió con entusiasmo el barón–. ¡Nunca se debe hacer esperar a la cena! –Dicho lo cual, salió de la sala casi al trote siguiendo al vicerrector.

—Cierto –asintió el barón–. El enemigo, como iba diciendo, nos superaba ampliamente en número, pero yo marché con mis hombres directamente al corazón de… ¿qué es eso? –exclamó el héroe bélico en tono agitado, colocándose detrás del vicerrector, cuando una extraña criatura se lanzó como loca hacia ellos, blandiendo una pala.

—Sólo es el jardinero –respondió el vicerrector en tono alentador–. Es totalmente inofensivo, se lo aseguro. ¡Escuche, está cantando! Es su pasatiempo favorito. Y una vez más volvieron a oírse aquellas agudas notas discordantes:

Creyó ver bajar de un bus

a un empleado de banca;

mas luego advirtió que era

un hipopótamo: «¡Hala!

Si a cenar viniese –dijo–

¡no dejaría migaja!».

“El barón pareció de nuevo ligeramente ofendido, pero el vicerrector se apresuró a explicar que la canción no se refería a él, y que, de hecho, no tenía ningún sentido.”

—Permítame presentarle a mi hijo –dijo el vicerrector; añadiendo, en un susurro–, ¡uno de los muchachos más sobresalientes y listos que jamás ha habido! Trataré de que le demuestre parte de su inteligencia. Sabe todo lo que los demás muchachos desconocen, y en tiro con arco, pesca, pintura y música, sus dotes son… pero júzguelo usted mismo. ¿Ve aquella diana de allí? Va a dispararle una flecha. Querido muchacho —dijo a continuación en voz alta–, a su adiposidad le complacería verte disparar. ¡Traed el arco y las flechas de su alteza!

Uggug puso una cara de gran enfurruñamiento cuando le entregaron el arco y la flecha, y se preparó para el disparo. Nada más salir volando el proyectil, el vicerrector propinó un fuerte pisotón en la punta del pie al barón, que profirió un grito de dolor.

—¡Sostenía el arco con tamaña torpeza que parecía imposible!–musitó. Pero no cabía ninguna duda: allí estaba la flecha, ¡justo en el centro de la diana!

—El lago está ahí al lado –dijo a continuación el vicerrector–. ¡Traed la caña de pescar de su alteza! –Y Uggug sujetó la caña de malísima gana, y dejó colgando la mosca sobre el agua.

—¡Tiene un escarabajo en el brazo! –chilló milady, pellizcando el brazo del pobre barón más fuerte que si 10 langostas se lo hubieran atenazado a la vez con sus pinzas–. Esa variedad es venenosa –explicó–. ¡Pero qué lástima! ¡Se ha perdido cómo sacaba el pez del agua!

Un enorme bacalao muerto yacía en la orilla, con el anzuelo en la boca.

—Siempre había creído –comentó el barón entre titubeos– que los bacalaos eran peces de agua salada.

—No en este país –señaló el vicerrector–. ¿Vamos adentro? Hágale alguna pregunta a mi hijo de camino… ¡sobre cualquier tema que guste! –Y el malhumorado muchacho recibió un violento empujón al frente para que caminara al lado del barón.

—Podría decirme su alteza –empezó cautelosamente el barón– ¿cuál sería el total de 7 por 9?

—¡Tuerza a la izquierda! –chilló el vicerrector, adelantándose con aspereza para indicar el camino, de forma tan brusca que chocó con su desafortunado invitado, el cual cayó pesadamente de bruces al suelo.

—¡Cuánto lo lamento! –exclamó milady, mientras su esposo y ella lo ayudaban a ponerse de nuevo en pie–. ¡Mi hijo se disponía a decir «63» cuando se ha caído!

“La cena se sirvió a su debida hora, y cada nuevo plato parecía acrecentar el buen humor del barón, mas todos los esfuerzos para que expresase su opinión sobre la inteligencia de Uggug fueron vanos, hasta que el interesante muchacho abandonó la sala, y se le vio por la ventana abierta rondando el jardín con un cestillo, el cual estaba llenando de ranas.”

“Ug… quiero decir, ¡muchacho! Ven un segundo, ¡y trae al maestro de música contigo! Para pasarle las páginas de la partitura –agregó como explicación.”

—¿Qué mútsica fa a quegueg?

—La sonata que su alteza toca tan deliciosamente –dijo el vicerrector.

—Tsu altesa no tiene… –empezó a decir el maestro de música, pero fue bruscamente interrumpido por el vicerrector.

—¡Silencio, señor! Vaya a pasarle las hojas de la partitura a su alteza. Querida –a la vicerrectora–, ¿le mostrarás qué hacer? Y mientras tanto, barón, yo le enseñaré un mapa sumamente interesante que tenemos… ¡de Exotilandia, Hadalandia y ese tipo de cosas!

—…¡Come como un tiburón! ¡Que yo lo mencionara resultaría escasamente apropiado!

Su esposa captó la idea, y al momento empezó a soltar indirectas de lo más sutiles y delicadas.

—¡Pero mire qué corta es la vuelta a Hadalandia! ¡Si saliera mañana por la mañana, llegaría allí en poco más de una semana!

…

—Puede volver 5 veces en el tiempo que le llevó venir una sola… ¡si sale mañana por la mañana!

Mientras ocurría todo aquello, la sonata resonaba por la sala. El barón no pudo evitar admitir para sí que la interpretación estaba siendo magnífica, pero sus intentos de captar el más mínimo atisbo del joven músico fueron inútiles. Cada vez que estaba a punto de lograr verlo, el vicerrector o su esposa se colocaban inevitablemente en medio, señalando algún nuevo punto del mapa, y ensordeciéndolo con algún nuevo nombre.

“En aquel momento la puerta se abrió: un rostro gordo y furioso se asomó por ella; una voz, ronca por la ira, bramó:

—¡Mi habitación está llena de ranas; me marcho! –La puerta volvió a cerrarse.

Y la noble composición seguía todavía sonando en la sala, pero era la magistral ejecución de Arthur la que originaba los ecos y me conmovía la misma alma con la delicada música de la inmortal Sonata Pathetique;¹ y no fue hasta que hubo expirado la última nota que el cansado pero feliz viajero fue capaz de pronunciar las palabras «¡Buenas noches!» e ir en busca de su muy necesitada almohada.”

¹ Sonata nº 8 de Beethoven, Opus 13.

“Al dar las 5, Arthur propuso –esta vez sin vergüenza alguna– que lo acompañara hasta el Hall a fin de que pudiera conocer al earl de Ainslie, quien lo había alquilado para pasar la estación, y me reencontrara con su hija lady Muriel.”

“Advertí, no obstante, y lo hice con agrado, indicios de un sentimiento que iba mucho más allá de un mero aprecio cordial en su encuentro con Arthur –aunque esto sucedía, según colegí, prácticamente a diario–, y la conversación que mantuvieron, en la que el earl y yo participamos sólo de manera ocasional, tuvo lugar con una comodidad y una espontaneidad difícil de encontrar salvo entre amigos que han mantenido una relación muy larga”

—No resulta difícil imaginar una situación –dijo Arthur– en la que las cosas necesariamente no tendrían peso, en relación unas con otras, aun manteniendo cada una de ellas su peso usual, si se la considerase de manera aislada.

—¡Qué terrible paradoja! –exclamó el earl–. Díganos cómo sería posible. Nunca lo adivinaremos.

—Bien, imagine esta casa, tal cual, situada a unos cuantos miles de millones de millas por encima de un planeta, y con ninguna otra cosa lo bastante cerca como para perturbarla; no hay duda de que cae hacia el planeta, ¿cierto?

El earl asintió con la cabeza.

—Desde luego… aunque tardaría varios siglos en hacerlo.

—¿Y habría té de las 5 mientras tanto? –dijo lady Muriel.

—Eso y otras cosas –señaló Arthur–. Los ocupantes vivirían sus vidas, crecerían y morirían, ¡y la casa seguiría cayendo, cayendo, cayendo! Pero en cuanto al peso relativo de las cosas: nada puede ser pesado, ya saben, salvo si intenta caer, y algo se lo impide. ¿Están todos de acuerdo?

Todos lo estábamos.

—Entonces, si cojo este libro y lo sostengo con el brazo extendido, está claro que siento su peso. Está tratando de caer y yo se lo impido. Y, si lo suelto, cae al suelo. Pero si estuviéramos todos cayendo a la vez, no podría tratar de caer más rápido, ¿comprenden?, ya que, si lo suelto, ¿qué otra cosa podría hacer sino caer? Y, como mi mano estaría cayendo también, a la misma velocidad, nunca la abandonaría, pues eso supondría adelantarla en la carrera. ¡Y jamás podría rebasar el suelo, también en caída!

—Lo entiendo con claridad –dijo lady Muriel–, ¡pero resulta mareante pensar en cosas así! ¿Cómo puede obligarnos a ello?

—Hay una idea más curiosa todavía –me atreví a decir–. Supongamos un cordel atado a la casa, desde abajo, y del que tira alguien en el planeta. Entonces, por supuesto, la propia casa va más deprisa que su ritmo natural de caída, pero los muebles, junto con nuestros nobles cuerpos, seguirían cayendo a su antigua velocidad, ¡por lo que se quedarían atrás!

—Subiríamos hasta el techo, prácticamente –apuntó el earl–. Lo cual acarrearía de manera inevitable una conmoción cerebral.

—Para evitar eso –dijo Arthur–, habría que fijar los muebles al suelo, y atarnos nosotros a ellos. Entonces el té de las cinco podría tener lugar tranquilamente.

—¡Con un pequeño inconveniente! –interrumpió lady Muriel de modo alegre–. Tendríamos que agarrar las tazas para que bajaran con nosotros, pero ¿qué hay del té?

—Me había olvidado del té –confesó Arthur–. Eso, sin duda, subiría hasta el techo… ¡a no ser que decidiera bebérselo en mitad de la ascensión!

E tudo isso o danado do Carroll imaginou antes de poder conhecer uma estação da Nasa!

“La canción de los pescadores se escuchaba cada vez más cerca y clara, a medida que su barca se aproximaba a la playa, y habría bajado para verlos descargar su flete de pescado si el microcosmos a mis pies no hubiera excitado aún más mi curiosidad.

Un viejo cangrejo, que no cesaba de moverse frenéticamente de un lado a otro de la charca, me tenía particularmente fascinado: existía una cierta vacuidad en sus ojos fijos y una violencia sin sentido en su comportamiento que recordaba, de manera irresistible, al jardinero que se había hecho amigo de Silvia y Bruno; mientras lo miraba, llegaron a mis oídos las notas con que concluía la melodía de su alocada canción.

El silencio que se produjo a continuación se vio roto por la dulce voz de Silvia:

—¿Podría dejarnos salir al camino, por favor?

—¡¿Qué?! ¿Para ir otra vez tras ese viejo pordiosero? –gritó el jardinero, que se puso a cantar:

Creyó ver un gran canguro¹

que molía en molinillo:

mas luego advirtió que era

un tónico en comprimidos.

«Si lo tomara –saltó–

¡me pondría muy malito!»”

¹ De caranguejo a canguru num átimo!

—…Así que, ¿sería tan amable de…?

—¡Pues claro! –respondió de inmediato el jardinero–. Yo siempre soy amable. Nunca soy desagradable con nadie. ¡Ya está! –Y abrió la puerta de un tirón, dejándonos salir al polvoriento y amplio camino.

—¿Qué era lo que teníamos que hacer con él, Bruno? ¡Se me ha olvidado por completo!

—¡Bésalo! –era la invariable receta de Bruno en casos de duda y dificultad. Silvia lo besó, pero no dio ningún resultado–. Fdótalo al devés –fue su siguiente sugerencia.

“…varios árboles, en la ladera de la colina vecina, estaban subiendo lentamente por ella, en solemne procesión, al tiempo que un apacible arroyuelo, que había estado fluyendo a nuestros pies un momento antes, formando pequeñas ondas, comenzó a crecer, a espumar, a silbar y a burbujear, de un modo verdaderamente alarmante.

—¡Fdótalo de otda manera! –chilló Bruno–. ¡Pdueba de ariba abajo! ¡Core!

Fue una feliz idea. Frotarlo de arriba a abajo surtió efecto, y el paisaje, que había estado mostrando signos de enajenación mental en diversas direcciones, regresó a su estado normal de sobriedad; a excepción de un ratoncillo de color pardoamarillento, que seguía correteando como loco por el camino, en una y otra dirección, meneando enérgicamente la cola como un pequeño león.”

“El ratón se puso en el acto a trotar con un paso ceremonioso, cuyo ritmo podíamos seguir sin dificultad. El único fenómeno que me produjo un cierto desasosiego fue el rápido aumento de tamaño de la pequeña criatura que estábamos siguiendo, que se parecía más y más a un verdadero león a cada momento que pasaba.”

“Ningún miedo pareció pasar por la mente de los niños, que le dieron suaves palmadas y lo acariciaron como si se tratase de un poni de las islas Shetland.

—¡Ayúdame a subid! –gritó Bruno. Y un momento después Silvia lo levantó hasta el ancho lomo de la mansa bestia, y ella se sentó detrás de él, de lado. Bruno llenó ambas manos de melena y simuló guiar a aquel nuevo tipo de corcel–. ¡Are! –aquello pareció bastar a modo de indicación verbal: el león inició al instante un medio galope tranquilo y pronto nos vimos en el corazón del bosque. Y digo «nos vimos», pues tengo la seguridad de que yo los acompañaba, aunque me siento totalmente incapaz de explicar cómo me las arreglé para mantener el ritmo de un león a dicho aire. Pero ciertamente yo era parte del grupo cuando nos topamos con un viejo pordiosero que estaba cortando leña, y a cuyos pies el león hizo una profunda reverencia, momento en el cual los niños desmontaron y se lanzaron a los brazos de su padre.

—¡De mal en peor! –dijo el anciano para sí en tono caviloso cuando los niños hubieron terminado su relato, algo confuso, de la visita del embajador, construido sin duda a partir del rumor general, pues ellos no lo habían visto en persona–. ¡De mal en peor! Ese es su destino. Lo veo, pero no puedo alterarlo. El egoísmo de un hombre mezquino y artero, de una mujer ambiciosa y necia, de un niño lleno de rencor y falto de amor… todos llevan en una dirección: ¡de mal en peor! Y vosotros, queridos míos, debéis sufrirlo por algún tiempo, me temo. Empero cuando las cosas estén peor que nunca, podéis acudir a mí. Es poco lo que puedo hacer de momento…”

“Que el engaño, el rencor, la ambición

duerman en la noche de la razón,

¡hasta que la flaqueza sea fuerza;

las tinieblas, fulgor;

y todo mal se invierta!

La nube de polvo se extendió por el aire, como si estuviera viva, adoptando formas curiosas que cambiaban sin cesar.

—¡Está fodmando letdas! ¡Y palabdas! –susurró Bruno, agarrándose, un poco asustado, a Silvia–. ¡Pero no consigo leedlas! ¡Hazlo tú, Silvia!”

—…Primero, ¿por qué me llamas Benjamín?

—¡Es parte de la conspiración, amor! Uno debe tener un alias, ¿sabes?…

—¡Oh, así que un alias! ¡Vaya! Y segundo, ¿con qué objeto compraste esta daga? Venga, ¡nada de evasivas! ¡No puedes engañarme!

…

—¡Oh, no hables tú de conspiraciones! –la cortó violentamente su esposo, tirando la daga al interior del armario–. Sabes tanto de dirigir una conspiración como una gallina. Lo primero que hay que hacer es conseguir un disfraz. ¡Mira esto!

Y con comprensible orgullo se ciñó el gorro y los cascabeles, y el resto del disfraz de bufón, le guiñó un ojo a su esposa y preguntó con ironía:

—¿Doy el pego o no?

Los ojos de milady brillaron con absoluto entusiasmo conspirativo.

—¡Totalmente! –exclamó, dando palmadas–. ¡Tienes todo el aspecto de un payaso!

El «payaso» sonrió con recelo. No estaba completamente seguro de si aquello era un halago o no.

—¿Quieres decir un bufón? Sí, esa era mi intención. ¿A que no te imaginas cuál es tu disfraz? –Y procedió a deshacer el paquete, mientras la dama lo observaba extasiada.

—¡Oh, qué maravilla! –gritó, cuando el disfraz estuvo por fin extendido–. ¡Un disfraz espléndido! ¡De mujer esquimal!

—¡Cómo que de esquimal! –bramó el otro–. Toma, póntelo, y mírate en el espejo. ¿Pero es que no ves que es un oso? –El vicerrector calló de repente, al oírse una áspera voz que aullaba:

«Mas luego advirtió, no obstante,

que era un oso sin cabeza».

…

—Tendré que practicar un poco la forma de andar –dijo milady, mirando a través de la boca del oso–: ya sabes que al principio es imposible no comportarse un poco como un humano. Y por supuesto dirás: «¡Arriba, Bruin!»,¹ ¿a que sí?

—¡Por supuesto que sí! –contestó el cuidador, agarrando la cadena que colgaba del collar del oso con una mano, mientras con la otra hacía restallar un pequeño látigo–. Ahora da una vuelta a la habitación bailando un poco. Muy bien, querida, muy bien. ¡Arriba, Bruin! ¡Arriba te digo!

[¹ Diz-se dos ursos marrons.]

—¡Deja que te tome el pulso, hijo mío! –solicitó el preocupado padre–. Ahora saca la lengua. ¡Ah, lo que pensaba! Tiene un poco de fiebre, profesor, y ha sufrido una pesadilla. Métalo en la cama inmediatamente y dele un jarabe que le baje la temperatura.

—El motivo por el que lo he mencionado, profesor, era pedirle que tuviera la amabilidad de presidir las elecciones. Como entenderá, ello conferiría respetabilidad al asunto para que no hubiera sospechas de nada turbio…

—¡Me temo que no puedo, excelencia! –balbuceó el anciano–. ¿Y si el rector…?

—¡Cierto, cierto! –interrumpió el vicerrector–. Su posición, como profesor de la corte, no lo vuelve oportuno, lo admito. ¡Pues nada! Entonces las elecciones se llevarán a cabo sin su intervención.

—¡Es siempde tan desagadable! –añadió Bruno lastimeramente–. Ahora que padde ya no está, todos lo son con nosotdos. ¡El león se podtó mucho mejod!

—Pero tenéis que hacer el favor de aclararme –contestó el profesor con gesto de preocupación– cuál es el león, y cuál el jardinero. Es sumamente importante no confundir 2 animales así uno con otro. Y en su caso, es muy probable que ocurra, dado que ambos tienen boca, ¿sabéis?…

—¿Siempde confunde unos animales con otdos? –preguntó Bruno.

—Bastante a menudo, me temo –confesó con franqueza el profesor–. Por ejemplo, están la conejera y el reloj del salón –señaló–.

Uno los confunde un poco… porque los dos tienen puertas, como sabéis. Ayer mismo, ¿os lo podéis creer?, metí unas lechugas en el reloj, ¡y traté de dar cuerda al conejo!

—¿Y el conejo madchaba, después de habedle dado cuedda? –inquirió Bruno.

El profesor se llevó las manos a la cabeza, y gimió:

—¿Que si marchaba? ¡Me parece que sí! ¡De hecho, se ha marchado! Y a dónde… ¡eso es lo que no puedo averiguar! Lo he intentado todo… me he leído entero el artículo «Conejo» en la enciclopedia…

—Bueno, verá, la cifra lleva doblándose muchos años –respondió el sastre, de forma un poco desabrida– y creo que me gustaría que me pagara ya. ¡Son 2 mil libras!

—¡Oh, eso no es nada! –observó el profesor con despreocupación, hurgando en su bolsillo, como si siempre llevara por lo menos dicha cantidad consigo–. ¿Pero no preferiría esperar 1 añito más y que pasen a ser 4 mil? ¡Piense tan sólo en lo rico que sería! ¡Podría ser rey, si quisiera!

—No sé si querría ser rey –dijo el hombre, pensativo–. ¡Pero desde luego parece un buen montón de dinero! Está bien, creo que esperaré…

—¡Claro que sí! –asintió el profesor–. Veo que es usted muy sensato. ¡Que tenga un buen día!

—¿Tendrá algún día que pagarle esas 4 mil libras? –preguntó Silvia cuando la puerta se cerró tras el acreedor.

—¡Nunca, mi niña! –contestó enfáticamente el profesor–. Seguirá doblándola, hasta que muera. ¡Entenderéis que siempre merece la pena esperar 1 año más para conseguir el doble de dinero! Y ahora, ¿qué os gustaría hacer, amiguitos míos? ¿Os parece bien que os lleve a ver al otro profesor? Es una ocasión excelente para una visita –dijo para sí, echando un vistazo a su reloj–: normalmente se toma un breve descanso, de 14 minutos y ½, sobre esta hora.

A CREATURE OF CHAOS: “iba descubriendo a cada momento nuevas habitaciones y corredores en aquel misterioso palacio, y con escasa frecuencia lograba encontrar de nuevo los ya visitados.”

—¡Nos estás gastando una broma, anciano encantador! –dijo–. ¡Aquí no hay ninguna puerta!

—La habitación no tiene puertas –explicó el profesor–. Tendremos que entrar por la ventana.

De modo que fuimos hasta el jardín y no tardamos en hallar la ventana de la habitación del otro profesor. Era una ventana en la planta baja, y se encontraba invitadoramente abierta; el profesor aupó primero a los 2 niños para que entraran, y después él y yo trepamos al alféizar para seguirlos.

El otro profesor estaba sentado frente a una mesa, con un gran libro abierto delante, sobre el cual tenía la frente apoyada; abrazaba el libro con ambos brazos, y roncaba con fuerza.

—Lee así, por lo general –comentó el profesor–, cuando el libro es muy interesante, ¡y entonces a veces cuesta mucho conseguir que atienda!

—¡Qué ensimismado está! –exclamó el profesor–. ¡Debe de haber llegado a una parte del libro interesantísima! –Y descargó una buena lluvia de golpes sobre la espalda del otro profesor, mientras gritaba sin parar–: ¡Eh! ¡Eh! –Luego le dijo a Bruno–: ¿No es asombroso que esté tan abstraído?

—¡Eso es! –exclamó el profesor, encantado–. ¡Eso servirá, no hay duda! –Y cerró el libro con tanta brusquedad que pilló con fuerza la nariz del otro profesor entre las hojas.

Este se levantó al instante y llevó el libro al fondo de la habitación, donde lo devolvió a su sitio en la librería.

—He estado leyendo 18 horas y ¾ –dijo–, y ahora me tomaré un descanso de 14min30. ¿La charla está lista?

—…La gente nunca disfruta de la ciencia abstracta, ya sabe, cuando le ruge el estómago. Y también está el baile de disfraces. ¡Oh, será de lo más entretenido!

—¿En qué momento será el baile? –preguntó el otro profesor.

—En mi opinión debería celebrarse al principio del banquete… viene muy bien para que la gente rompa el hielo, ya sabe.¹

—Sí, ese es el orden correcto. Primero el conocer; luego el comer; y después el placer… ¡pues estoy seguro de que cualquier charla que imparta será un placer para nosotros! –dijo el otro profesor, el cual no había dejado de darnos la espalda en ningún momento, ocupado como estaba en sacar los libros, uno por uno, y colocarlos cabeza abajo. Un caballete, que sostenía una pizarra, se hallaba cerca de él, y, cada vez que le daba la vuelta a un libro, hacía una marca en el encerado con un trozo de tiza.

¹ Todos esses eventos demorarão centenas de páginas para acontecer!

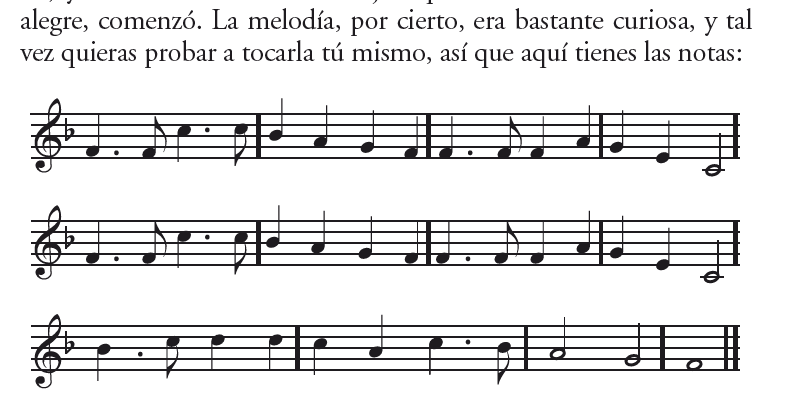

—Deje que lo intente –dijo el otro profesor, sentándose al pianoforte–. Supongamos, por ejemplo, que comienza en la bemol –añadió, tocando la nota en cuestión–. ¡La, la, la! Creo que estoy dentro de la octava. –Volvió a tocar la nota y apeló a Bruno, que se encontraba a su lado–: ¿La he cantado como es debido, hijo?

—No, no lo ha hecho –respondió Bruno con gran decisión–. La ha cantado como bebido.

“Había una vez un cerdo sentado a solas

junto a una fuente rota,

que día y noche se lamentaba;

a un corazón de piedra habría conmovido

verlo retorcerse las pezuñas y soltar gemidos

porque era incapaz de saltar.”¹

¹ Também esta música-estorieta demorará a concluir, na boca de Bruno, no epílogo!

—Los extremos son siempre malos –comentó el profesor, con gran seriedad–. Por ejemplo, la sobriedad es algo muy bueno, cuando se practica con moderación: pero incluso esta, cuando se lleva al extremo, tiene desventajas.

«¿Qué desventajas?» fue la cuestión que me vino a la cabeza; y, como de costumbre, Bruno la formuló por mí:

—¿Qué debe en cajas?

—Esta es una de ellas –continuó el profesor–: cuando un hombre está achispado (ese es un extremo, sabéis), ve una sola cosa como si fueran 2. Pero cuando está extremadamente sobrio (ese es el otro extremo), ve 2 cosas como si fueran una sola. En ambos casos, se trata de algo igual de inconveniente.

—¿Qué significa «inconviniente»? –susurró Bruno a Silvia.

—La diferencia entre «conveniente» e «inconveniente» se ilustra mejor por medio de un ejemplo –dijo el otro profesor, que había oído la pregunta–. Si sencillamente piensas en cualquier poema que contenga las 2 palabras… como…

El profesor se tapó las orejas con las manos y adoptó una expresión consternada.

—Si se le deja empezar un poema –informó a Silvia–, ¡no parará de recitar! ¡Nunca lo hace!

—¿Alguna vez se ha puesto a recitar un poema y nunca ha parado? –indagó Silvia.

—En 3 ocasiones –dijo el profesor.

Bruno se puso de puntillas hasta que sus labios estuvieron a la altura del oído de Silvia.

—¿Y qué paso con esos tdes poemas? –susurró–. ¿Los está deciendo ahora?

—¡Calla! –le instó Silvia–. ¡El otro profesor está hablando!

—Adelante, entonces –dijo el profesor–. Lo que tiene que ser, será.

—¡Recuerda eso! –le susurró Silvia a Bruno–. Es una regla muy buena para las veces en que te haces daño.

—¡Y también para cuando hago duido! –contestó el descarado jovenzuelo–. ¡Así que decuéddelo usted también, señorita.

“Sus palabras fueron bastante severas, pero soy de la opinión de que, cuando uno desea realmente despertar en el criminal una conciencia de su culpabilidad, no debería pronunciar la frase con los labios muy cerca de su mejilla, dado que concluirla con un beso, por muy accidental que sea, debilita terriblemente el efecto.”

“«Pedro es pobre –dijo el noble Pablo–

mas su amigo fiel siempre yo he sido;

y, aunque mis medios son escasos,

ya que dar no, prestar me permito.

¡Qué pocos, salvo por interés,

ayudan al que lo necesita!

¡Pero a Pedro yo le prestaré,

pues sensible soy, 50 libras!».